中国古典山水画中的“天人合一”

朋友你好,今天我想和你分享一幅我们中国的古典山水画。在赏画之前,让我们先介绍一则古典山水画的绘画理论。

北宋画家兼绘画理论家郭熙在画论《林泉高致》中谈过画山的意境,说:“山有三远:自山下而仰山巅谓之高远,自山前而窥山后谓之深远,自近山而望远山谓之平远。”意思就是,画山的时候常有三种眺望的视角,第一种是从山脚下往山顶看,仰望山的巍峨高大,可以称之为“高远”;第二种是从山前望向山后,去感受山的深邃,可称之为“深远”;第三种是从近处的山望向远处的山,从而体会平坦开阔的意境,可称之为“平远”。

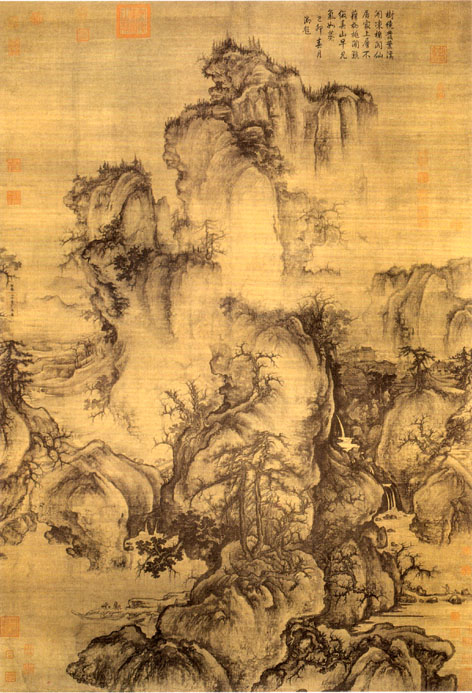

而郭熙的这幅《早春图》就是上述画论的完美诠释,也正因为它的典型性,素来被称为“山水画的教科书”。下面就让我们一起来赏析这幅画。

可以看到,位于画中心的高峰,正符合上述画论中的“高远”,作为观者的我们看到它时会觉得自己站在低处,仰望这座气势磅礴的高山;画面左侧有深邃的幽谷就说画论中“深远”的写照,看画的人就像是站立在半山腰处,平视着大山更加深邃的后方;而画面右侧便是画论中所谓“平远”的景象,这时看画的我们就像是站在高高的山顶,层层叠叠的林泉风景尽收眼底,眺望远处,还隐约看到云雾缭绕中浮现的远山。

听到这里,不知道朋友您是否觉得奇怪,为什么看同一幅画的我们,一会感觉自己站在山脚下,一会觉得自己处于半山腰,而一会儿又发现自己在高处的山顶呢?这恰恰是中国古典画与西方绘画大不一样的地方——西方古典绘画可以把现有的物质世界描绘的非常精确、真实,看画的人会觉得自己和画中的景象有一种固定的位置关系,因此不会觉得西方古典画中的景象与现实世界有多大区别。而中国画则相反,看画的人总觉得画面呈现的没有那么接近我们现实世界中肉眼所见的景象,观看的我们的视点是动态的、不安定的,因此看画时很容易产生一种反常的感觉。

而这种反常的感觉,或许是古人对于我们肉眼所见的物质世界的一种质疑——正是这种所处位置游动不定的感觉,让看画的人仿若抽离出我们这个世界的物质身体的局限,转而进入山水画中进行一次纯粹的精神上的游赏。这时候看画的人不再是一个简单的旁观者,而是和画中山水交融为一体,在巍峨的山林中感受到自己的渺小,从而心就慢慢静下来了,就开始变得谦卑,也就渐渐地接近了古人所崇尚的“天人合一”的境界了。

这样的一幅传统山水画,不仅对创作者的心性和技法有很高的要求,对看画的我们的心性要求也是高的。一幅画的大小虽然有限,但只要看画的人心胸无限宽广,我们就越能看到画中无限旷远的意境。你的心越沉静、容量越大,你也就能够从山水画中发现越多的美。也借由古典山水画这一个媒介,今天的我们可以窥见古代画家那种谦逊而阔达的境界,以及他们通过绘画对于我们后人的引导和期待。

为了理解我们老祖先留下的珍贵的文化,我们是不是也应该去不断提升自己的心性和境界,成为更好的人呢?让我们以此共勉吧。好了,今天的节目就到这里,不知道朋友您还喜欢吗?